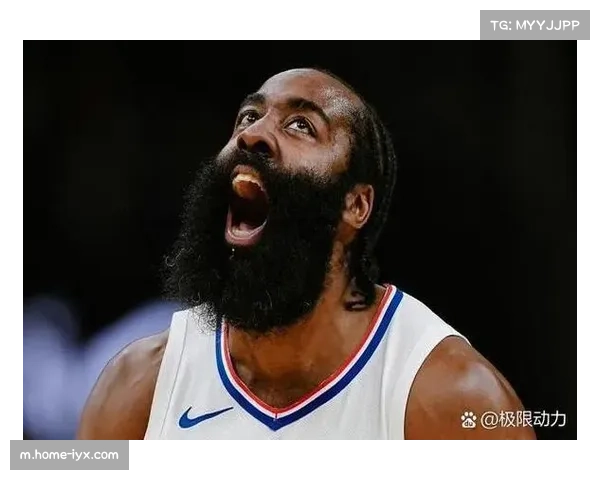

在本赛季的一场焦点对决中,洛杉矶快船与湖人的同城大战再次点燃球迷激情。比赛中,威斯布鲁克手感火热,单节连续命中多记外线投篮,打出久违的高效表现,引发全场轰动。作为经验丰富的老将,他的爆发不仅为球队注入强大能量,也在赛后成为媒体和球迷热议的焦点。近期,随着赛程的深入,快船整体攻防体系趋于稳定,威少的状态回暖进一步提升了球队的进攻层次。这场比赛的表现被视为他个人调整成功的标志,同时也让外界重新审视他在球队中的战术地位。业内人士指出,这种老将的自我突破和适应能力,正在为联盟树立新的竞技样本,预示着球员角色与团队结构的再平衡正在加速形成。

威斯布鲁克本赛季的状态起伏一度引发外界担忧,但在近期的比赛中,他的节奏与投篮感觉显著改善。尤其是在对阵湖人的这场焦点战中,他展现出久违的攻击欲望和专注度。无论是持球推进还是外线出手,威少的动作更加果断,命中率提升的同时也带动了球队整体的进攻节奏。这种状态的回升,离不开他在训练中的调整与心理层面的成熟。

从战术层面来看,教练组在进攻体系上给予威少更大的自由度,让他能够根据场上形势自主判断出手时机。这样的变化使他在攻防转换中的作用得到放大,也让快船在面对湖人时能够打出高节奏的攻势。威少不再强行突破,而是通过更合理的传导和投射创造机会,这种转变反映出他在适应球队体系方面的成长。

更值得注意的是,威少在场上的情绪管理和领导气质也在提升。他在暂停间歇频繁与年轻队友交流,鼓励他们保持专注,这种精神层面的带动成为快船队内部团结的象征。业内专家认为,这种“老将领袖型”表现,是球队在长赛季中保持竞争力的关键因素。

威少单节外线全中爱游戏成为比赛的转折点,这并非偶然。近年来,他的三分投射一直被视为短板,而本赛季快船在训练体系中对投篮环节进行了系统强化。球队技术团队引入新的数据追踪系统,通过分析投篮轨迹和节奏帮助球员优化出手习惯,威少便是其中受益最大的代表之一。

此外,快船在进攻布局上也针对威少进行了优化。通过设置高位挡拆与底角拉空的配合,球队有效为他创造了更宽的出手机会。当防守注意力被莱昂纳德或乔治吸引时,威少得以获得更多无干扰投篮空间,从而提升外线命中率。这种“多点拉伸”的打法让快船在面对湖人的防线时显得更具立体感。

与此同时,威少的自信心也在不断积累。赛后他在采访中表示,团队的信任让他敢于出手,并重新找回了比赛节奏感。这种从战术到心理的双重转变,是他能够在高强度对决中爆发的根本原因,也反映了现代篮球中数据与心理调适并重的趋势。

湖人在面对威少的爆发时显得有些措手不及。虽然他们在前几场比赛中表现出较好的防守稳定性,但在这一战中却未能有效限制对手的节奏。威少的外线命中让湖人防线陷入两难,既要收缩防守限制突破,又要兼顾外线干扰,导致整体防守体系一度失衡。

值得一提的是,湖人在换防策略上出现了沟通漏洞,多次让威少获得空位机会。这与球队在赛季中期进行阵容调整有关,部分新援尚未完全融入防守体系。主教练在赛后接受采访时也坦言,球队需要在面对老对手时提高防守专注度,并通过录像回看修正站位问题。

不过,湖人仍具备强大的调整能力。随着赛季的推进,他们在面对类似问题时已经展现出快速修复的趋势。如何在后续比赛中应对威少这样的多变进攻手,将成为他们争夺季后赛席位的重要课题。这场失利虽暴露短板,但也为球队提供了宝贵的改进方向。

威少的爆发不仅是一场比赛的亮点,更体现了他在快船体系中的新定位。作为球队核心阵容之外的重要环节,他通过高效表现证明自己依然具备影响比赛走势的能力。快船在轮换策略上逐渐形成了“主力控节奏、老将定胜负”的模式,这使得威少成为连接首发与替补的重要桥梁。

从团队氛围来看,快船内部对于老将的尊重与信任是成功的基础。无论是教练组还是球员层面,都在强调经验与稳定性的重要性。威少以自身行动诠释了这一理念,他的能量感染了队友,也让球队在竞争激烈的西部保持了凝聚力。业内人士认为,这种团队结构的平衡是快船能够长期维持战斗力的关键所在。

更深层次地看,威少的表现也象征着NBA老将群体的转型趋势。过去强调个人爆发的打法,正在向更注重效率与团队协同转变。威少通过实际行动证明,适应力与学习能力同样是职业生涯后期的核心竞争力。这为联盟中其他老将提供了新的参照样本,也为快船未来的阵容构建提供了有益启示。

威斯布鲁克在这场比赛中的高效表现,让外界重新看到了他在顶级舞台上的竞争力。从战术执行到心理调整,他用一场完美的个人秀回应了此前的质疑,也为快船注入了新一轮信心。湖人虽然遭遇挑战,但整场对决的高强度与战略博弈仍展示出两队的深厚底蕴。这场比赛成为本赛季西部格局微妙变化的缩影。

展望未来,随着赛季的深入,威少的状态恢复或将进一步提升快船的整体上限。对于联盟而言,老将的再次崛起意味着经验与现代战术可以实现新的融合。球队若能在保障体能与激发斗志之间找到平衡,或将迎来更具竞争力的阶段性爆发。这场关于坚持与调整的故事,也许正是当下职业篮球发展最具启示意义的一幕。